vol.03 コーダルとモーダルを感じてみる ~その2~

(※この記事の講座を含む、現在プレゼント中の教材(総数10講座~、合計1000p~)は、こちらのページから完全無料でダウンロードが可能です)

では、vol.02(前回)に引き続き、コーダルとモーダルの違いを見ていきましょう。

前回は、『コーダルな状態』の条件をあぶり出したところまででしたね。

結局、大雑把に言ってしまえば、

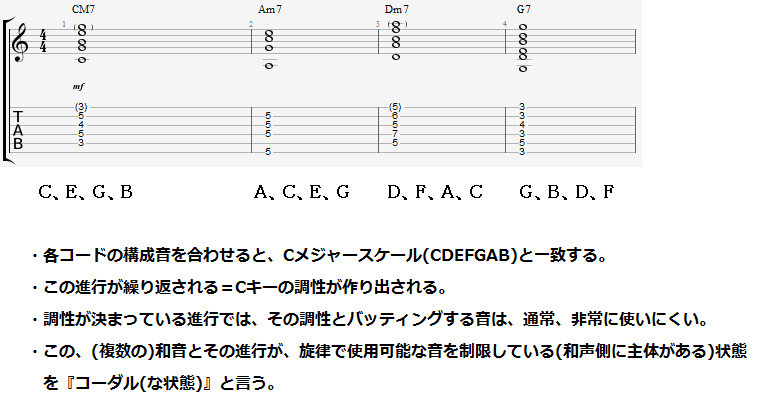

『常識的なテンポで複数のコードが進行すると、そのコード群の構成音で調性が形成されるので、それらの音を主としてメロディー等に使う事になる。(※それ以外の音は使いにくくなる)』

と言った感じです。

この「和音側に、旋律(メロディー)で使える音を制限する様なパワーがある」と言う状態を『コーダル(和音的な)』と表現しているわけです。

前回の譜例1で見るとこうなりますね。

で、今回は『モーダル(旋法的)』の話なのですが、上で挙げた様な状態を「コーダル」とするのであれば、要は、その逆の状態にしたら、「モーダル」な状態に寄って行く事になりますよね。

この辺り、人間の音楽に対する聴覚の傾向も関係してくるので、順を追って説明していきましょう。

■モーダルな状態を確認してみる

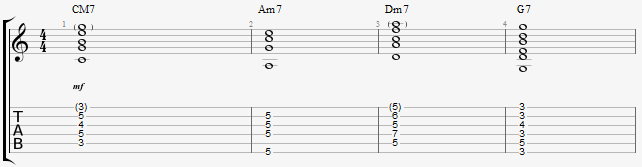

ではまず、前回も使った、Cキーのこの譜例1がありますが、

この進行を、「常識的なテンポで進行させると、Cキーの調整が形成される」のですから、逆に「常識的なテンポで弾かない」事にしてみましょう。

具体的にどうするのかと言うと、この進行を弾くとき、一つコードを弾いたら、その音を最低でも20秒くらい伸ばしてから次のコードに進む、と言う方法を取ります。

実際は、サステインが20秒も保てないと思うので、最初にジャーンとやって、音が消えてきたら、また軽く鳴らして下さいね。

一応、20秒と書きましたが、この時間は長ければ長いほど良いです。1分近く伸ばしても構いません。

で、それをやるとどうなるのか?ですが、上の進行の場合、まずCM7を弾くことになりますが、これを鳴らした時点では他に基準もないので、トニックコード(ⅠM7)の様な気がしながらも調性はハッキリしない感じを受けます。

ここで、この「調性がハッキリしない」と言う状態を強く感じたい人は、CM7だけひたすらジャンジャン(長く)鳴らしてみると良いですね。

最初、鳴らした直後はある程度の安定感を感じますが、長くやればやるほど、安定してるんだか、してないんだかわからない、フワフワした気分になって来るはずです。

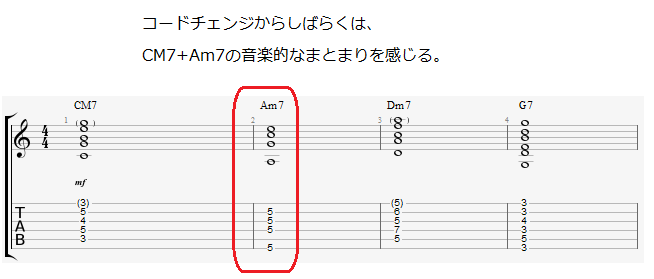

そして次は、Am7を弾くことになるのですが、CM7をひたすら長くのばして調性感が希薄になったと言っても、Am7に切り替えた直後は、CM7とAm7の二つの和音が醸し出す音楽的な『まとまり感(≒調性)』を感じるでしょう。

で、再びAm7の音を伸ばしていくわけですが、コードが変わった直後からしばらくは、今言った「まとまり感」が自分の感覚に残っているけども、その後、音を伸ばせば伸ばすほど、段々とその「まとまり感」が薄くなっていくはずです。

ここまでの作業で湧き起こる、自分の感覚の変化を整理してみましょうか。

まず、最初のCM7を鳴らした時点では、他に基準がないので、それなりにトニックコード(ⅠM7)っぽく感じるわけですが、実際に鳴っている音はCEGBの4音なので、音の種類が少なく、まだ明確にはトニックと判断できない(※調性的な意味で)わけですね。

そしてそれを長く伸ばしていくと、次第に「トニックコードっぽい」と言う感覚すら薄れていきます。

次に、Am7に進行したとき、コードを切り替えた直後は、前のコードであるCM7の感覚が残っているので、「CM7の構成音CEGB」+「Am7の構成音ACEG」的な音のまとまりが形成されます。

基本的に、出てくる音の種類が「ダイアトニックスケールの構成音数である7音に近いほど、調性(キー)がハッキリしていく」事になるので、CM7単体よりもCM7+Am7の状態の方が、何かしらのキーの響きに近くなっていくわけです。

この場合は、「CM7の構成音CEGB」+「Am7の構成音ACEG」なので、CEGABの5音が登場して、Cキーの構成音に近づいていることになります。(※出てくる音だけ見ればGキーにも結構近いのですが)

そしてここからAm7を伸ばしていくと、時間が経つにつれて、前に残っていたCM7の感覚が薄れていくので、CM7+Am7の状態からAm7単体の状態に変わっていき、先ほど少し顔を出した調性感も希薄になっていく、と、こう言う事です。

この後、引き続き、Dm7とG7でも同じ事をやるのですが、ここまで解説してきた事と同じ状況になり、同じ感覚の変化が起こります。

前回の、コーダルの解説は、『常識的なテンポでコードを進行させる(=比較的短時間でコードを進行させる)と、調性感が強まる』と言う話でしたね。

ですが今回は逆に、『常識的なテンポ(時間)でコードを進行させずに、調性感を弱めていく』という作業をしています。

具体的には、一つのコードの音を長く伸ばして行くと、出てくるコード同士の連結感が弱まるので、『一定時間内に聴く、音の集合体の音数が減る=調性感が薄れる』と言う状態です。

これは要するに、和音のパワー(影響力)が弱くなっているわけですから、コーダルの『和音に主体が寄っている状態』から離れていることになりますよね。

単純な話、譜例の進行を、前回の様に普通に弾くパターンと、今回の様にひたすら音を長く伸ばすパターンを弾き比べてみれば状態(響き、雰囲気)が全然違う事がわかります。

この、音(コード)を長ーく伸ばした時、調性感が薄くなっているのが、モード(モーダル)の土台となる状態です。

そして最終的に、「調性感が薄い=和音の強制力が弱い」状態(土台)の上で、どのモード(モード・スケール)を使うのか?が選択できる状態(or構造)が、モーダルなプレイ(or楽曲)と、こういう理屈です。

と、言う事で、モード(モーダル)のベースとなる理論にもたどり着いたので、定義の中にもう一つ残っている『旋律に主体を寄せる』と言う部分を見て、今回は終わりにしましょう。

■旋律に主体を寄せる≒モード・スケールの選択肢が我々にある

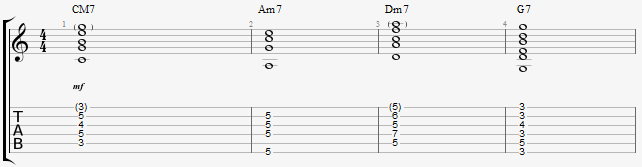

さて、ここまで確認に使ってきた譜例1は、コーダルとの対比をさせる為に、コード一つに対して一小節ずつの区切りをつけていました。

ですが今回は、モーダルの基本である、調性感の薄い状態を確かめる為に、一つ一つのコードを長時間鳴らし続けましたね。

これは結局、例えばCM7単体を見た場合、以下の様な状態になっているのと同じことですよね?

譜例2

※イメージなので小節数は適当です。

上の譜例の様に、CM7だけがバックに存在している場合、それは要するにC、E、G、Bの4音だけが、ある種の縛り(コード側が作り出している強制力)として存在している事になります。

じゃあ、この上でアドリブソロを弾くなり、作曲などでメロディ-を付けるなりする時、どういうスケール(モード・スケール)を選択するのか?と言う話です。

所謂ポピュラーミュージックは、西洋音楽のロジックで作られているモノがほとんどなので、基本的には、全7音構成のダイアトニックスケールが全体の基準になっているわけです。

上の譜例2の様な、一定の範囲にCM7と言うコード一つしか指定がない場合、その範囲ではC、E、G、Bの4音のみが指定されていて、残りの3音にはなんの指定もありませんよね。

通常、楽曲を構成するダイアトニックコードは、ルート音からの3度積み(1音置き)が基本となっているので、CM7の場合C、E、G、Bを含む何かしらのスケールが元になっている事になります。

で、このCM7の元になっている「何かしらのスケール」が、本来、全7音なのだけれども、出てくるコードがCM7だけだと、結局C、E、G、Bの4音しか出てこないので、何のスケールなのかがハッキリしていない、と。

この状態は、要するに、トニックから音を並べると、

C、『X』、E、『X』、G、『X』、B

の、『X』の3音が未決定であり、何かしらの指定や制限がないのであれば、我々(メロディーを弾く、もしくは作る側)が音を選んでも良い、と言う事になりますよね。

この前提において、『X』に入る音を選んでも良い、と言うならば、例えば、

・Cメジャー(アイオニアン)スケール →C、『D』、E、『F』、G、『A』、B

・Cリディアンスケール →C、『D』、E、『F♯』、G、『A』、B

・Cリディアン♯9スケール →C、『D♯』、E、『F♯』、G、『A』、B

みたいに、旋律を演奏、構築するためのモード・スケールを選べる事になります。

ここまでの話をまとめると、

ある時間内に鳴る、和音の数(種類)が減る

↓

和音の数が減るので、ある時間内に鳴る、音の総数(種類)が減る

↓

音の総数が減るので、ある調性(キー)の基準スケールの7音から離れる

↓

和音の影響力(その範囲で使うべきスケールに対する拘束力)が弱くなる

↓

和音側から主体性が離れていている状態になる

↓

相対的に旋律側の自由度が上がる

↓

旋律(メロディ)を演奏、構築する為のスケール(モード・スケール)の選択肢が増える

↓

モード・スケールを選択できる、と言う事は、旋律側に主体性が寄っている、と言える

となり、これが『モーダルな(旋法的=旋律側に主体、優位性が寄っている)状態』と、こう言う話です。

さて、ここまで3回に渡って、モード奏法の基本概念を解説してきましたが、どうでしょうか?

普段、多く耳にしているであろう、長調、短調の調性音楽との違いが、少しでも感じられたなら嬉しく思います。

大元の説明は今回で終わりですが、今後は、代表的なモードスケールを使って実際のプレイを見ていきますので。

モードは、調性音楽よりも取っつきにくいかもしれませんが、ここまでが分かると逆に調性音楽側の理解も深まっているはずです。

当然、一発で理解する必要はないので、疑問が出てくるたびに何度も繰り返し読んで下さいね。

それでは、次回に続きます。

ありがとうございました。

大沼

この記事へのコメントはありません。