下のリンクをクリックしてテキスト(PDFファイル)をダウンロードしてください。

http://www.shunonuma.com/report/chromatic.pdf

(※PDFファイルが見れない場合は、このページを下がって行くと、

テキストと同じ内容の記事を載せています。)

このブログは、

『ギタリスト必須の知識をマスターして、

自分自身のオリジナルなプレイが出来るようになる』

『「ミュージシャン」としての様々なスキルを身に付け、

自分自身を「音楽家」と呼べるようなスキルを身につける』

『アマチュアっぽい、微妙なプレイではなく、

プロの様な、賢くセンスの良いプレイがしたい』

と言う様な目標に向かっている、向上心の強い人のためのブログです。

世の多くのギタリストは、TAB譜やyoutyubeでを見て楽曲をコピーし、

ある程度、弾きたい曲を弾けるようにはなります。

しかし『その後』の、自分から自発的に表現していく事になる、

アドリブや作曲、アレンジ、オリジナルのソロ作りなどで、

自分がコピーしてきた曲の要素を活かすことが出来ていません。

これは主に、『音楽の基本的なルールを知らない』事が原因です。

『本当に良いギタープレイ』をするには、テクニックだけではなく、

楽典や音楽理論などの知識、ジャンルごとの演奏スタイルの理解など、

総合的な『音楽家』としてのスキルが必要になってきます。

なのであなたに、

・スケールや音楽理論をしっかりと身につけて、

自由自在にアドリブが出来るようになりたい。

・スコアが無くても大丈夫なように、好きな曲を耳コピ出来るようになりたい。

・プロが弾くような、センスの良いプレイが出来るようになりたい。

・セッションなどで、瞬時に人の演奏に反応出来るようになりたい。

・ライバルにこっそり差をつけたい。

と言う情熱があるならば、是非、下のリンクをクリックしてメルマガに参加してください。

↓↓

メールマガジンは、いつでも1クリックで解除できますし、

合計1000ページを超えるギター教則本も、無料でプレゼントしています。

そしてあなたが、『とにかくもう、今すぐ勉強したいんだ』と言う、

学習の意欲に溢れているならば、こちらの記事まとめページの、

『まず覚えたい12のスケール』から順番に進めていけば、

最も効率よく学べるようになっています。

それでは、今後ともよろしくお願い致します。

大沼俊一

『クロマチックスケールの解説』(PDFテキストの内容です)

1、クロマチックスケールとは?

Part1では、ギターのトレーニングとして一番最初にやるべき、

クロマチックスケールのトレーニングを紹介します。

そもそもクロマチックスケールとはなんなのかと言うと、

半音階のことをそう呼びます。

いきなり半音階と言われても、ちょっとわかりにくいかも知れませんね。

簡単に説明すると、世の中のほとんどの楽曲は、過去の音楽家などがまとめた、

1オクターブを12音に周波数的に均等に分けた音階を使用して作られています。

その12音は全て半音で続いているので、そのまま順番に鳴らした音階の事を、

半音階(クロマチックスケール)と言います。

具体的な音名をあげると、

1ド、2ド#(レ♭)、3レ、4レ#(ミ♭)、5ミ(ファ♭)、6ファ、7ファ#(ソ♭)、

8ソ、9ソ#(ラ♭)、10ラ、11ラ#(シ♭)、12シ(ド♭)→1ド(シ#)・・・・

と、このようになります。

「ド#」など、#(シャープ)や♭(フラット)のついた音名に関しては、

今はなぜこう呼ぶのかわからないところもあるかも知れませんが、

このマニュアルの後に続く内容をマスターすれば、

後々、ちゃんと理解できるようになります。

ギターは半音ずつフレットが打ってあるので、

クロマチックスケールをそのまま弾くと、

一つの指につき1フレット対応することになりますね。

なので、指の運動としての基礎トレーニングに

もってこいと言うわけです。

それでは、実際のトレーニングに入っていきましょう。

2、クロマチックスケールのトレーニング

まず最初に、わかりやすいように、

左手の指に番号を振ります。

人差し指→1

中指 →2

薬指 →3

小指 →4

例えば、“1→2→3→4“の場合、

“人差し指→中指→薬指→小指“の順に

1フレットずつ押えて弾くと言うことを表しています。

1→4→2→3ならば、

“人差し指→小指→中指→薬指“の順番ですね。

譜例をいくつかあげてみましょう。

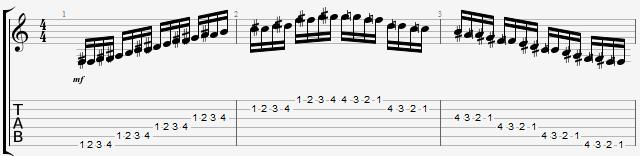

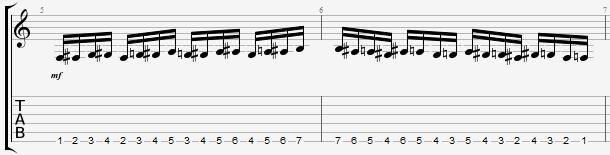

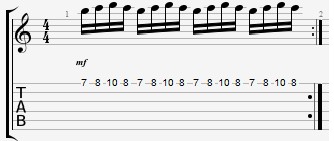

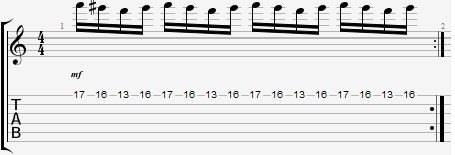

譜例1、クロマティックスケール縦移動1→2→3→4、4→3→2→1

譜例2、クロマティックスケール横移動1→2→3→4、4→3→2→1

*譜例1は別のフレットから始めてみたり、譜例2は6弦以外でもやってみましょう。

一つ重要な事として、前に押えた指を次の音を弾くときに弦から離さない、

と言うことがあげられます。

どういうことかというと、1234と押えていく場合、

1→2と弾くとき、1の指を押えたまま、次の2の指を押えると言うことです。

同じように、1→2→3と弾くときも、1と2の指を弦から離さずに、

3の指で次のフレットを押えることになりますね。

3→4のときも同じ要領で行います。

逆に、4321と弾くときは、4の時点で全ての指で

弦を押えた状態からスタートします。

そして4→3と弾くとき、1、2、3の指は押えたまま、4の指だけ離します。

要するに、動かす指以外はその場に固定する、と言うことですね。

もう一つ大事なこととして、押えていない指を弦から離しすぎないようにする、

と言うことがあります。

フレーズにもよりますが、クロマチックスケールの場合は、

弦から1~2cm以上、指を離さないようにしましょう。

前のページの譜例は16分音符になっていますが、

4分音符でも8分音符でも何でもいいです。

色々な符割りで弾いてみましょう。

指使いのパターンとしては、先の1234の他にも色々と考えられます。

1234、1243、1324、1342、1423、1432、

4321、4312、4231、4213、4132、4123、など。

パターンによっては、先に書いた”前に押えた指を離さない事”などは

不可能になると思うので、そのときは気にしなくてもいいです。

3、本当の意味でのクロマチックスケール

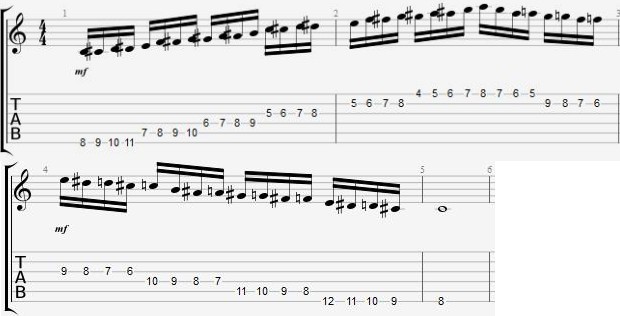

次に、本当の意味でのクロマチックスケールを弾いてみましょう。

本当の意味で、とはどういうことなのか?

前にあげた譜例は、確かにクロマチックスケールのトレーニングなのですが、

それは1フレットずつ弾いていくという、指の運動的な意味での話です。

次に行うのは、音階的な意味でのクロマチックスケールになります。

ちゃんと半音ずつ音階を弾いていくと、ギターでは、

以下のような形になるのです。

このように、ちゃんと音階的に半音ずつ弾いていくと、

少しずつ横にポジションがずれていきます。

これはギターのレギュラーチューニングの都合でこのような形になるのですが、

チューニングについては、後のパートで詳しい解説をしたいと思います。

今回の譜例では、C(ド)音を基準に弾き始めていますね。

この音階的に正しいクロマチックスケールも覚えておきましょう。

4、クロマチックスケール練習案

1、メトロノームなどのクリックに合わせて練習する

”正確なリズムで演奏できる”と言うことは何よりも重要です。

基礎練習としてのテンポは、最大で、”BPM30~160の16分音符”

程度になるでしょう。

もちろんもっとテンポを上げてもらっても構いませんが、

最初は遅いテンポで丁寧に正確に弾く事に集中してください。

2、メトロノームなどのクリックを使わずに練習する

先ほどと言っていることが違いますが、特に初心者のうちは、

弦を押さえる左手と、ピッキングする右手のタイミングが合わないと思います。

そういった時はメトロノームなどを使わずに、

”弦を押さえる→ピッキングする”(←これを瞬間的にほぼ同時に行っている)という、

両手のタイミングを合わせることに集中して、ゆっくり弾いてみましょう。

そうして、ある程度両手のタイミングが合うようになってきたら、

またクリックを鳴らしながら行う練習に戻ります。

3、上記の練習案1、2を両方行う

練習案1、2は自分のその日の調子を計るのに役立ちます。

日によってはリズム感が安定しなかったり、

フィジカル的に両手のタイミングが合わなかったりすることもあるでしょう。

そういった時に、1、2の練習を交互に行ってみて、自分の調子を整えていきます。

1、2の練習は相互に補助する関係にあるのでどちらか片方だけやれば良い、

と言うわけではありません。

特に、クリックに合わせる1の練習は必ず行うようにしましょう。

自分以外のリズムに合わせるという行為は、バンドやセッションなどで、

他のパートと一緒に演奏する時の基礎になります。

5、実践的な指の動きのパターン

先に紹介したクロマチックのトレーニングは、4フレットの範囲で

左手の人差し指、中指、薬指、小指の4本の指を全て使うパターンでした。

ですが、実際のプレイでは、ギターの楽器としての構造上、

4フレットの範囲では、使える音は2~3音程度になります。

まあ、「何のスケールを演奏するのか」にもよるんですが。

今の時点では、ここで言っていることにピンと来ない人もいるでしょう。

それについては、このテキストを進めていけば、

だんだん意味がわかってくると思いますので。

以下の譜例を基礎トレーニングのメニューに入れて続けておくと、

今後、練習の効果を実感するときが必ず来ます。

毎日ちょっとずつでいいのでやっておきましょう。

*すべての譜例は基本的にテンポ40~60くらいからスタートするのが目安です。

慣れてきたら少しずつテンポを上げていきます。

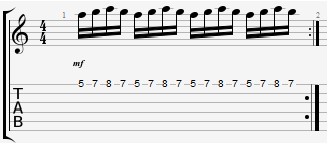

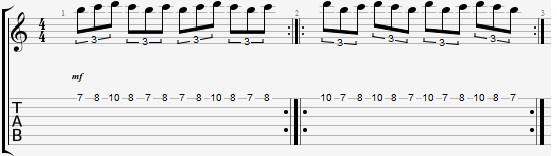

譜例1、人差し指、薬指、小指、16分音符のパターン

この譜例を弾くときは、人差し指は押さえっぱなしで、

中指は弦から離したままになります。

薬指と小指は、他の指に比べて筋力が弱い傾向にあるので、

最初は動かしにくいと思います。

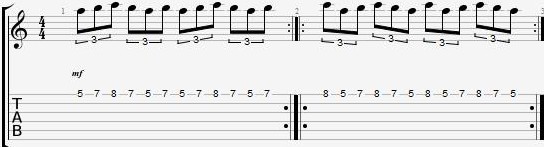

譜例2、人差し指、薬指、小指、3連符のパターン

この譜例も、人差し指は押さえっぱなしで、

中指は弦から離したままになります

3連譜の「タカタ、タカタ」というリズムに気を付けながら、ゆっくり弾いてください。

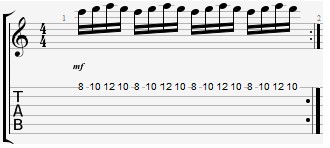

譜例3、人差し指、中指、小指、16分音符のパターン

この譜例を弾くときは、人差し指は押さえっぱなしで、

薬指は弦から離したままになります。

ピッキングに合わせてタイミングよく弦を押さえるのも大事ですが、

タイミングよく弦から指を離すという動作も意識しましょう。

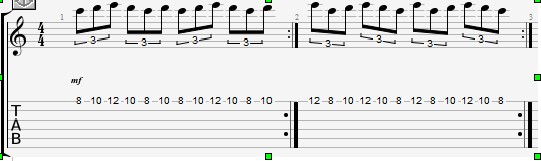

譜例4、人差し指、中指、小指、3連符のパターン

この譜例も、人差し指は押さえっぱなしで、

薬指は弦から離したままになります。

気をつけることは、譜例2とほぼ同じです。

次に、今までの譜例は4フレット間でしたが、5フレット間にわたるパターンを

弾いてみましょう。

譜例5、人差し指、中指、小指、16分音符のパターン

譜例6、人差し指、中指、小指、3連符のパターン

基本的な内容としては譜例4までと同じですが、

今度は5フレット間に渡るフレーズです。

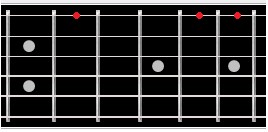

実際のところ、1本弦上でのギターのスケールのパターンとしては、

4フレット間の、この2種類と、

1、 4フレット間、人差し指、中指、小指

![]()

2、 4フレット間、人差し指、薬指、小指

![]()

5フレット間の、この1種類のパターンに分かれます。

3、 5フレット間、人差し指、中指、小指

![]()

譜例1~6のフレーズは、全てこのパターンのどれかにあてはまっていますね?

もちろん上の3つのパターンにあてはまらないスケールもあります。

ですが、普通の歌モノのような曲を演奏している限り、

この3つのパターンでほぼ全てが事足りるでしょう。

ですので単音弾きの基本的な動作として、

日々のトレーニングに組み込んでおきましょう。

最後に、このまま弾くということはあまりないかもしれませんが、

5フレット間の、人差し指、薬指、小指のパターンを紹介します。

譜例7、5フレット間の、人差し指、薬指、小指のパターン

指板上でポジションを見るとこうですね。

譜例6や7のような、ストレッチ系のフレーズ(普通より指を広げるフレーズ)を

弾くときは、手が痛くなってきたらいったん弾くのをやめてください。

手を傷めてしまう可能性がありますので。

このパターンは比較的ちからの弱い、薬指と小指の強化になるので、

やっておいて損はないでしょう。

さて、ここまで実践的な指使いのパターンとして、

いくつか譜例を紹介してきました。

指使いについては、パターンを指定していますが、

状況やフレーズによって、弾きやすい指使いは変わってくるでしょう。

ローポジション、ハイポジション、手の大きさ、立って弾いたときの

ストラップの長さなど、色々な要素が絡んできます。

それについてはその都度、自分になりに弾きやすい弾き方を考える必要があります。

ですが、その全ての基本として、今まで紹介してきたような、

キッチリとしたルールに基づく、指使いの基礎トレーニングがあります。

基礎トレーニングはすぐに効果が表れるものではないですし、

やっていて楽しく感じない人もいるかもしれません。

(逆に楽しいと感じる人もいます)

ですが、基礎ができていないと応用はできません。

スポーツをする前の、準備体操、ストレッチ、ランニングのようなつもりで、

日々取り組んでいけば、確実に1週間後、1ヵ月後、1年後と、

やっていて良かったと思う時が来るでしょう。

10分~15分とかでも構いません。

必ず役に立つときが来ますので、是非取り組んでもらえればと思います。

では、このパートは以上になります。

ありがとうございました。

大沼