vol.07 メジャー系モードスケールの響きを感じてみる

(※この記事の講座を含む、現在プレゼント中の教材(総数10講座~、合計1000p~)は、こちらのページから完全無料でダウンロードが可能です)

では、vol.07、始めていきましょう。(※前回vol.06はこちらから)

今回は、メジャー系モード・スケールの響きの違いを感じてみる、と言う事をやっていきます。

チャーチ・モード7種の内、メジャー系のスケールは、アイオニアン、リディアン、ミクソリディアンでしたね。

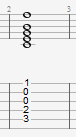

もう一度、各スケールを1オクターブのブロックで確認しておきましょう。

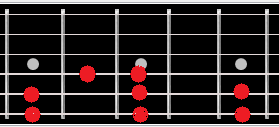

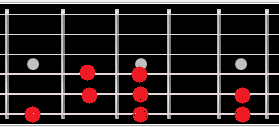

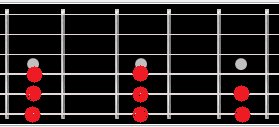

ここでは、3ノート・パー・ストリング(1本弦上で3音ずつ)の方法で見てみます。

・アイオニアン(tonic、M2nd、M3rd、P4th、P5th、M6th、M7th)

・リディアン(tonic、M2nd、M3rd、♯4th、P5th、M6th、M7th)

・ミクソリディアン(tonic、M2nd、M3rd、P4th、P5th、M6th、m7th)

3ノート・パー・ストリングと言いつつも、4弦には2音しか丸が付いていませんが、スケール練習として弾く場合はこの先も続けて弾いて行きます。

さて、それぞれ、表記したインターバルの通りの構成になっていますね。

以前も少しお話ししましたが、モード・スケールには、『特性音(キャラクタリスティック・ノートorキャラクター・トーン)』と呼ばれる、『そのスケールを特徴づける音』が含まれています。

その音は、調性音楽のロジックではアボイド・ノートとされている場合もあるのですが、文字通り、特徴的な響きなのでモード的な考え方では意図的に多用したりもします。

アボイド・ノートは、コードの機能を阻害する音なわけですが、簡単に言ってしまえば、あるコードが鳴っている所にその音を加えると、元々のコードの響きを濁したり、そのコード本来の響きとは違う響きを形成してしまうために避けるものです。

具体的には、コード・トーンに対して短2度(半音上)にあたる音や、コード・トーンと共にトライトーンを形成してしまう音をアボイドとして扱うのですが、その辺りの細かい解説は、今回の趣旨ではないので割愛します。

この話(理論)は、見ての通り、コード(和音)の邪魔をしない、と言う話なので、大きく見ると、調性音楽の調性を出来るだけ崩さないのが目的ですよね。

それは要するに、『コーダル(和音的)』な観点に基づいた話なので、『モーダル(旋法的)』な観点では少し違う見方をする、と言う事です。

この辺り、各スケールの構造と、対応しているコードとの関係性を見ていきましょう。

まず、スケールの構成音を、トニックから3度積み(1音置き)で重ねていくと以下の様なコードが形成されます。(※vol.05の内容とも重複しますね)

・アイオニアン

(tonic、M2nd、M3rd、P4th、P5th、M6th、M7th) → XM7

・リディアン

(tonic、M2nd、M3rd、♯4th、P5th、M6th、M7th) → XM7

・ミクソリディアン

(tonic、M2nd、M3rd、P4th、P5th、M6th、m7th) → X7

で、これらのコードに対して、アボイド・ノートとされているのは、アイオニアンとミクソリディアンが「P4th(=11th)」、リディアンが「無し」となっています。

これは、P4thが、XM7とX7のM3rd に干渉する(短2度の距離)為にアボイドとされているのですが、リディアンの場合は、4度がシャープしているのでM3rdに干渉せず、無しとなっています。

とは言え、言葉だけでは「ふーん。」で終わってしまうので、アボイド・ノートが元々のコードに干渉している実例を弾いてみましょう。

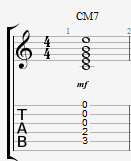

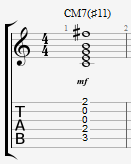

まずは、大元のコードとしてCM7があったとします。

構成音はC、E、G、Bで、ここに例えば、ルートであるC音から見てP4thにあたるF音を加えると、CM7の響きを濁すのでF音はアボイド、と言う話です。

これが、アイオニアンとミクソリディアンでP4thをアボイドとする理屈ですね。

リディアンの場合は、4度は♯4th=♯11thなので、もしその音を乗せた場合、M3rdからは全音(ギターの場合2フレット分)離れていることになります。

こうすると、先ほどF音を加えた時とは違い、こちらは良い感じに幻想的なコードになりましたね。

極々、単純な事例ですが、アボイド的であるかどうか?と言うのはこういった違いです。

次に、これらのアボイド・ノートとも関係性があるのですが、各モード・スケールの特性音について見ていきましょう。

まず、アイオニアンですが、特性音はP4thになります。

tonic、M2nd、M3rd、P4th、P5th、M6th、M7th

このスケールをメジャー系モード・スケールの基準として見るので、他のスケールとの比較で、P4thが普通(♮4)である事が特性となっています。

続いてリディアンですが、こちらは♯4thが特性音ですね。

tonic、M2nd、M3rd、♯4th、P5th、M6th、M7th

これはもう、思いっきり特殊な響きなので、ここに特徴がある事は弾いてみればわかるはずです。

最後にミクソリディアンですが、これはm7th(♭7th)が特性音です。

tonic、M2nd、M3rd、P4th、P5th、M6th、m7th

このスケールも、リディアンほど強烈では無いですが、この音を通るとアイオニアンとの違いがハッキリしてきます。

それでは最後に、各スケールの譜例を弾いて、響きの違いを感じ取っておきましょう。

特に、3種のスケールに違いが表れている、4度と7度の周辺を通った時の響き(雰囲気)を意識して聴いてみて下さい

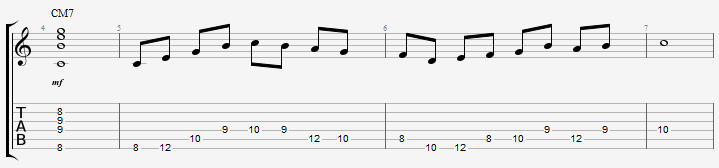

譜例、Cアイオニアンスケール

これはどっしり落ち着いた明るさですね。穿った見方をすれば、落ち着きすぎていて刺激に欠ける、と見る事も出来るでしょう。

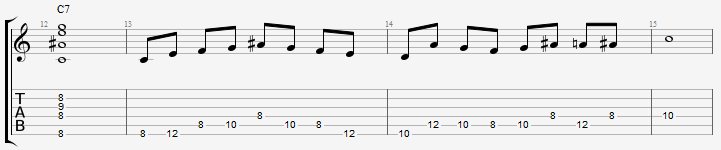

譜例、Cリディアンスケール

一転、こちらは、空中に投げ出されたような浮遊感がありますね。

フレーズ自体も、シンコペーションを入れたり、終りの音にM7thを持ってきたりと、ワザと足場がしっかりしない様な感じに作っていたりもします。

譜例、Cミクソリディアンスケール

このスケールは、リディアンと比べるとアイオニアンに近い安定感がありますが、アイオニアンを優等生としたら、それよりも、若干ワイルドな感じになっています。

4度はアイオニアンと同じなので、7度(m7th)を通った時の雰囲気を掴んで下さい。

と、言う事で、今回は以上になります。

スケール練習は、何となくでやっていると、手の動かし方と指板上の形しか覚えられないので、これまで覚えたポジション(ブロック)や今回の譜例を参考に自分でもフレーズを作ってみましょう。

重要なのは、そのスケールが持っている響きや、音楽的な印象を理解している事です。

もっと突っ込んだ話は今後していく事になりますが、現時点での知識でも、これまでとは違った観点で練習が出来るはずなので。

ではまた次回。

ありがとうございました。

大沼

この記事へのコメントはありません。