【vol.18】インターバルの呼び方と、メジャースケールの重要ポジション

(※この記事の講座を含む、現在配布中の無料教材(総数10講座~、合計1000p~)のダウンロードはこちらのページから可能です)

どうも、大沼です。

前回、全ての音楽理論の基礎となる『メジャースケール』の内容に入っていきましたね。

ここ最近やっていたことから一転、テキストの文章量が増えました。笑

そして新しい音楽用語も出てきました。

そう、今回のタイトルにもある、

『インターバル』

の事です。

インターバルの概念は、音楽理論を学ぶのに必須の知識です。

もう、これがわかっていないと、音楽理論(というか音楽の構造全般)が全て理解できない、と言っても過言ではありません。

この先の内容も、その『インターバル』を理解している事を前提として、スケール理論、コード理論など解説していきます。

Cメジャースケールに続いて、『必須事項ばっかじゃねーか!』、と思うかもしれませんが、でも、そうなんです。

必須事項なんです。笑

仮に、このような必須の知識をすでに全て覚えて理解しているのであれば、おそらくあなたは今、ギターの上達に悩むと言う事はほぼ無いでしょう。

なぜなら、そう言うレベルに達している人は、

『問題が出てきたとしても、解決策を自分で見つけられるから』

ですね。

自分で耳コピも出来るし、オリジナルの練習メニューも作れるし、アドリブも作曲も出来るし、と、大概のことが可能なはずです。

何度も言っていますが、この講座は、あなたにそういうレベルに到達してもらう為の講座です。

「自由にギターが弾けるようになりたい」という人は沢山いますが、当然、そこにいくまでには色々とやるべきことがありますよね。

その『自由』までにある、色々な障害や困難をぶち破っていく為の知識と技術をマスターしてもらうのがこの講座の目的です。

では早速、今回の内容に入っていきましょう。

今回覚えることは、

・『ダイアトニックスケールという言葉の意味』

・『インターバルの呼び方』

・『メジャースケールの代表的なポジション』

この3つです。

さて、前回はCメジャースケールを例に、メジャースケールの仕組みを学びました。

ちょっと覚えることが多かったので、要点をまとめてみましょう。

要点は3つありましたね。

・メジャースケールは全7音で構成されている

・『インターバル』とは、ある音と、ある音の距離を数字(とアルファベット)で表したものである

・メジャースケールとは、『トニックから、全全半全全全半のインターバルで音が並んでいる音階のこと』である

と、この3つです。

これを基本に、今回の内容を学んでいきます。

ではまず、先ほども書きましたが、1つ目はこちら。

・『ダイアトニックスケールという言葉の意味』

これについてやっていきましょう。

さて、『トニック』と『スケール』については前回のメジャースケールの時にもやってますし、ペンタでも少し解説しましたね。

『トニック』は『主音』、『スケール』は『音階』という意味でした。

では残りの1つ、『ダイア』。

これなんですが、音楽用語としては、大方『ダイアトニック』までで一括りで、意味としては『全音階的な(何か)』になります。

『全音階的な』と言われても、「なんだそりゃ」と言う感じだと思いますが、『クロマチック=半音階的な(何か)』と対になっている言葉ですね。

『クロマチック(半音階的なもの)』と対になっているので、『ダイアトニック』と言う単語の付くものは、『全音階的なもの』をどこかに含んでいるわけです。

ギターの指板上で視覚的に見るならば、『クロマチック(半音)』は、ある音とある音が1フレット分の距離にあることを意味し、『全音』は2フレット分の距離にある事を意味します。

(※例えば、ミとファは半音、ドとレは全音の間隔(音の距離))

以上の事を踏まえて考えると、『ダイアトニックスケール』と言うモノは、大きく捉えるならば、そのスケールの中に、『全音的(な部分)』を含んでいる、と考えられますね。

我々がやっている音楽(≒ポピュラーミュージック)は、基本的には、1オクターブを12等分した、12平均律を使って構成されています。

ギターで見ると、「1弦開放のE音」から、その1オクターブ上の「1弦12フレットのE音」まで12個フレットが打ってあるので、普通に弾くのであれば最大12音(12種類の音が)出せるわけです。

この12音は、フレット1つ分の距離で並んでいるので、クロマチック(半音)な音列(≒音階、スケール)ですね。

じゃあ次に、この12のクロマチックな(半音的な)音の列の中に、『全音=音と音の間が2フレットの距離』をいくつか含めてスケールを作ってみると、鳴らす音(スケールの構成音)の数が、12音から少し減るわけです。

で、今、学んでいる『メジャースケール』なんですが、

『全全半全全全半のインターバルで音が並んでいる、全7音構成のスケール』

でしたね。

と、言う事は、とりあえずここまでの解説を踏まえて考えると、

『メジャースケールは、全音(的な距離関係にある音)を含む音階』

と見ることが出来るので、

『メジャースケールはダイアトニックスケール(の1種)である』

と、言えそうですよね。

ここで結論を先に言ってしまうと、『ダイアトニックスケール』と言う言葉は、ほぼ、そのスケールの中に、

『全音の距離を5つ、半音の距離を2つ含むスケール』

の事を指します。(※メジャースケールがそうですね。)

これは何故こうなっているのかと言うと、古代ギリシャ音楽のテトラコルド(テトラコード)と言うものが元なのですが、そこについては現段階では別に気にしなくてもOKです。

とりあえず今は、

『12平均律の12の半音関係にある音列の中に、全音間隔を5つ、半音間隔を2つ入れて音階(スケール)を作ると、全7音構成のスケールが構成される』

と、こう覚えておいてください。

で、以上の解説を簡潔にまとめると、

実質、『ダイアトニックスケール』とは、『1オクターブの中に、全音の距離を5つ、半音の距離を2つ含む、全7音構成のスケール』

と、そう言う事になります。

(※細かい話は後々しますが、一般的な文脈では、西洋音楽の調性に伴う、教会旋法(チャーチモード)と分類されているもの(スケール群)を指しているようです)

(※なので、自分で勝手に1オクターブ内に、全音5つ、半音2つを含むスケールを作っても、それをダイアトニックスケールとは呼べない(かもしれない)事になりますね)

ちょっと大雑把な分類だと、『ダイアトニックスケール』≒『全7音構成のスケール』みたいにも考えられますが、正確には7音構成のスケールは『ヘプタトニックスケール』と呼びます。

『ヘプタ』はギリシャ数字で『7』の事ですね。

なので『メジャースケール』は7音構成なので、『ヘプタトニックスケール』の1種でもあります。

で、もちろん、ここまでの解説からも推測できる様に、メジャースケール以外にも、ダイアトニックスケールには種類があります。

それについては、今後やっていきますので少々お待ちください。

と、言う事で『ダイアトニックスケールの言葉の意味』については以上です。

では、次に『インターバルの呼び方』についてやっていきましょう。

まずは、前回の指板図をもう一度確認しておきます。

この図では各音に番号がついていますね。

CDEFGABの順に、1234567となっています。

これは番号自体はそのまま見て良いんですが、音楽理論では、これを『インターバル的な呼び方』で呼びます。

分かりやすいので、このままCメジャースケールを例にしますね。

まずは最初のC音。

これはCメジャースケールのトニックですね。

なので、一番最初の音は、そのまま『Tonic(トニック)』

もしくは『1st(ファースト)』でも良いですが、多くの場合トニックと呼びます。

日本語ではインターバルを表す時『度(ど)』という言葉を使うんですが、その場合は『1度(いちど)』と呼びます。

次の、トニックから見て2番目の音。(※CメジャースケールだとD音)

これもそのまま『2nd(セカンド)』と呼びます。日本語では『2度(にど)』。

トニックから見て3番目の音。(※CメジャースケールだとE音)

これは『3rd(サード)』と呼びます。日本語では『3度(さんど)』ですね。

トニックから見て4番目。(※CメジャースケールだとF音)

これは『4th(フォース)』です。日本語では『4度(よんど、よど)』。

トニックから見て5番目。(※CメジャースケールだとG音)

これは『5th(フィフス)』。日本語では『5度(ごど)』。

もう分かると思いますが、残りも概要は同じです。

トニックから見て6番目。(※CメジャースケールだとA音)

これは『6th(シックス、シクス)』。日本語では『6度(ろくど)』です。

トニックから見て7番目。(※CメジャースケールだとB音)

これは『7th(セブンス)』。日本語では『7度(ななど、しちど)』。

と、インターバル的に各音を呼ぶとこのようになります。

全ての呼び方に言える事なんですが、どれも、トニック(1st)から見て何番目の音なのか?と言う考え方に基づいて数字が振ってありますね。

で、次に、7度まで行って、次の音に行くと、最初のトニックに戻ってきますよね?

(※Cメジャースケールの場合、7度(B音)から1度(C音)へ)

その時、トニックは1度に戻ってきたとも言えるし、7度の次の8度とも言えます。

もしくは1オクターブ上のド(Cメジャースケールの場合)とも。

これについての解釈は、トニックでも、1度(1st)でも、8度でも、オクターブでも、どれでもOKです。

実際のプレイヤーの観点からすると、1度と8度の両方の視点から見ておくのがベストですが。

よく、テンションコードで9th(ナインス)とか、11th(イレブンス)とか、13th(サーティーンス)とか出てきますね?

これはトニックから1オクターブ上のトニック(8度)まで進んで、また次の一周をすると見た場合、そのまま数字を進めていった時の呼び方です。

Cメジャースケールで言うならば、

C(tonic、1st) ⇒D(2nd) ⇒E(3rd) ⇒F(4th) ⇒G(5th) ⇒A(6th) ⇒B(7th) ⇒C(tonic、8th、oct)

⇒D(9th) ⇒E(10th) ⇒F(11th) ⇒G(12th) ⇒A(13th) ⇒B(14th)

と、そのままずっと数えていった場合ですね。

このオクターブ(8度)より上の数字で、テンションの表記として使うのが、9thと11thと13thと、この様になっています。

さて、以上が、今回覚えるインターバルの呼び方です。

インターバルには、さらにそれぞれの音に分類としてアルファベットをつけるのですが、その辺りは今後やっていきますので、今回は基本的な数字での捉え方を覚えましょう。

これもただ、順番通りに音に番号を振っただけですから。

インターバルの番号を言われて、瞬時に音の判断が出来るようになるまでは、少し慣れが必要ですが、やっていけばそのうち慣れてきますので。

今後は、この番号の呼び方(インターバルでの呼び方)が増えてきますので、しっかり理解しておいてくださいね。

では、今回最後の内容として、メジャースケールの重要ポジションを3つほど覚えましょう。

これまでの様に、Cメジャースケールを使って、6弦ルートから2つ、5弦ルートから1つ、代表的なスケールポジションを練習します。

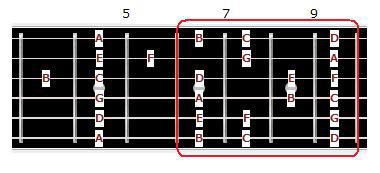

図、Cメジャースケール、重要ポジション1、(6弦ルート)

今回は、このポジションを指使いを固定して弾いてみましょう。

7フレットを人差し指

8フレットを中指

9フレットを薬指

10フレットを小指

と、以下の譜面の表記を参考に、上昇も下降もフレット毎に対応する指を固定してください。

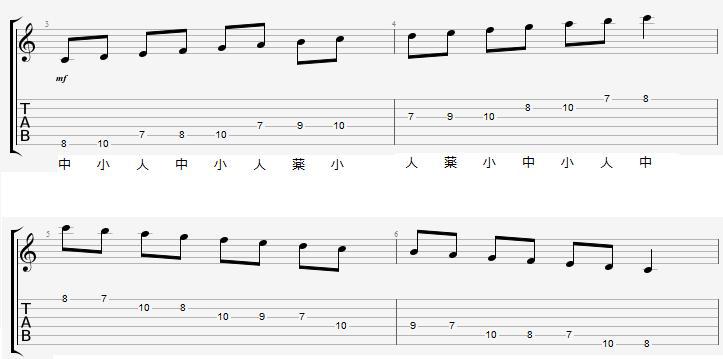

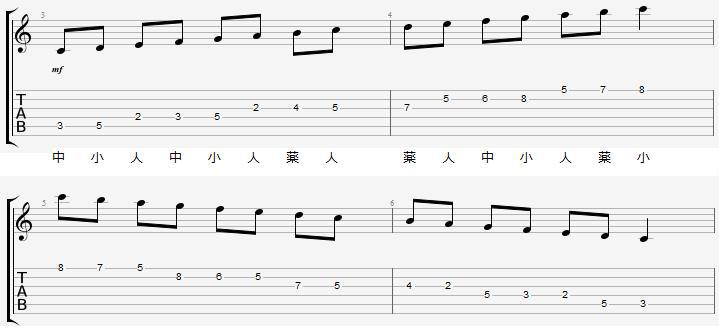

譜例、Cメジャースケール、重要ポジション1、(6弦ルート)

(※後の譜面も同じように、指をフレットごとに決めて、使う指を固定します)

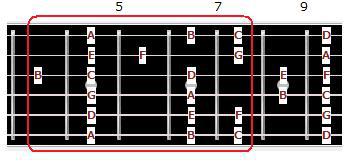

図、Cメジャースケール、重要ポジション2、(6弦ルート)

5フレットを人差し指

6フレットを中指

7フレットを薬指

8フレットを小指

(※3弦のみ、4フレットを人差し指、5フレットを中指、7フレットを小指で弾きます)

譜例、Cメジャースケール、重要ポジション2、(6弦ルート)

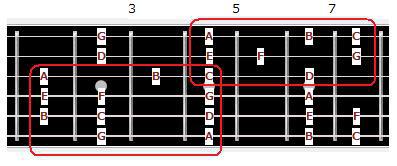

図、Cメジャースケール、重要ポジション3、(5弦ルート)

ここは、この図の様に弾く場合、指使いが特殊になるので、譜面の指の指定をよく確認してください。

譜例、Cメジャースケール、重要ポジション3、(5弦ルート)

いままでやってきたペンタのポジションと被る場所もあるので、その辺りも確認してみてください。

この3つのポジションは、楽曲の中でめちゃくちゃ使うのでしっかり覚えておきましょう。

では今回は以上になります。

ありがとうございました。

大沼

この記事へのコメントはありません。