【vol.37】シンプルな楽曲で実際に耳コピしてみる

(※この記事の講座を含む、現在プレゼント中の教材(総数10講座~、合計1000p~)は、こちらのページから完全無料でダウンロードが可能です)

こんにちは、大沼です。

さて、前回から、本格的に『曲の分析』に入ったわけですが、いかがでしたでしょうか?

最初は、「keyやらスケールやらコードやら、そんなにいっぺんに言われてもわからん!」って感じかもしれません。

実際のところ、この辺りは単純に『慣れ』ですので、今後曲を弾く時、常に意識しておけば、段々パッと頭に浮かぶようになってきます。

結局、ギターが一番上達する練習法とは『曲を1曲でも多くコピーする』と言うことでしかないのです。

(※もちろんその他にも基礎練習や知識の習得は必要です)

ただその、“曲をコピーする時”に大事になってくるのが、『その1曲からどれだけ多くの事を学べるか』と言う部分。

同じ1曲でも、“ただ、通して弾ける”というのと、その曲の、『key、コード進行、メロディーやフレーズの意味を理解してコピーしている』のとでは、得られるものが全然違います。

それらの把握の為にあるのが理論や楽典ですからね。

結局、これまでやってきたようなことを知らないままだと、音楽をやるのに、超、効率が悪いんですよ。

それじゃあ成長スピードも遅くなるよね、って話です。

違いは『知っているか、知っていないか』だけ。

それでギター弾きとしての未来がだいぶ変わります。

頑張ってまいりましょう。

と、言う事で、今回参考にする曲は、“Weezer (ウィーザー)”の『Photograph』です。

Youtube原曲リンク

http://youtu.be/5q4K8BOURQg

(※リンク先が削除されている場合は、曲名などで検索するか楽曲を購入するなどしてください)

今回はこの曲を、自力で耳コピしてもらいます。

コピーにかける時間は、30分~1時間以内でいきましょう。

ちょっとしたソロフレーズみたいなモノもありますが、基本的にはバッキングだけでOK。

バッキングも全部パワーコードでいけます。

聴きとる上で重要なのはやはり、

・この曲のkeyはどうなっているのか?

・そのkeyに対応した基準スケールはなにか?

・そのスケールから導き出されるダイアトニックコードはなにか?

といった所です。

これらがわかれば、後は何かしらの楽器からルート音を聴き取って、それを元に対応するコードを出していけば完了、って感じですね。

「聴こえている音をギターのどこで弾いたら良いのかがわからない」という場合は、まず、聴き取りたい部分を口で歌ってみましょう。

その後、自分が歌った音程に合う場所(フレット)を探します。この『コピーしたい場所を自分で歌ってみる』というのは、基本であり、重要なスキルです。

聴こえてくる音とギターのポジション(フレット)が一致しない、と言う場合は、再度歌ってみてから探すと見つけやすくなったりしますので。

この程度の曲なら、今まで学んできた知識があれば、慣れてくると10分以内にコピー出来たりします。

(※1回聴きながらコードと構成を採譜して、2回目で確認して終了みたいな)

後半に、僕の採譜したコード譜を載せていますが、まずは自分の力でコピーしてみてください。

それが一番、実力アップにつながりますからね。

効率の良い方法としては、コードを取るのと一緒に(もしくは別途でも可)、曲の構成を譜面にしてしまうことですね。

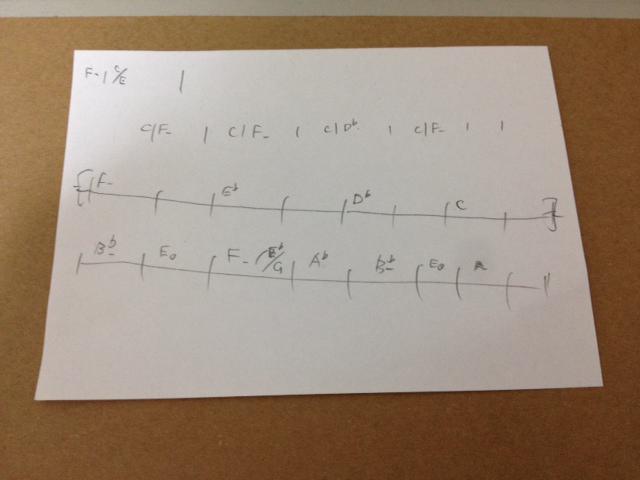

例えば、前回の課題曲で載せた、コードとサイズ(曲の小節数と展開)だけを書き出したものです。

こんな感じで。

別にここまで綺麗に書かなくても構いません。

僕もちょっとした範囲の進行を書き出す時などは、普通のメモ用紙に書いたりしますし。

※たまたま近くにあったメモ

もはやいつ書いたのか、何の曲かすら覚えていませんが、ハードロックかヘヴィメタル系の曲か何かだと思います。

おそらく、ギターを抱えたままガーっと書いたものなので、線が斜めだったり、字がへろへろだったりしていますね。

まあとにかく、自分で見てわかるならば、こんなのでもOKって事です。

その辺りは自由にやっていきましょう。誰かに見せるわけでもないですしね。

(※もちろん人に見せる譜面は、僕も綺麗に書きます)

では、ページを先に進む前に、耳コピをスタートして下さい。もう一度リンクを載せておきますね。

“Weezer (ウィーザー)” 『Photograph』

Youtube原曲リンク

http://youtu.be/5q4K8BOURQg

・・・・・・・・。

さてさて、結果はどんな感じでしょうか?

設定した時間内に出来たかもしれないし、出来てないかもしれません。どちらにせよ、『今できるのかどうか?』はあまり問題ではないのです。

重要なのは、チャレンジすることであり、現在の自分の力を把握することです。

そのための今回の課題です。

もし、ついつい指が滑って、ここまでページをスクロールしてしまったのならば、この先の解説を見る前に、自分の力のみで一度チャレンジしてみてください。

では、解説にいきましょうか。

さて、まず曲をコピーする時最初にやる事は、keyの判別からでしたね(基本的には)。

とは言え、そのkeyの判別法については、この講座ではまだ本格的には学んでいません。

ただ、今まで学んだダイアトニックコードの知識があれば、2~3個のコードを聴きとれば逆算的にkeyが導き出せます。

それは、これまでのテキストをよく読んでもらえれば段々とわかってくると思います。

それらは基本的な知識として身につけてもらうとして、今回はそれとは別に、もっと単純なkeyの判別法を2つ覚えましょう。

その方法とは、

・曲の最初のコードを聴き取ること

と

・曲の終わりのコードを聴き取ること

この2つです。

これらのコードを聴き取れるだけで、まあ、大概の曲のkeyはわかってしまいます。

なぜなら、

最初と最後のコードは、その曲のkeyのⅠ(1度)のコードである事がほとんど

だからです。(※一般的な楽曲であれば)

「Ⅰ(1度)のコード」と言うことは、例えば、そのコードがCならばその曲は、おそらくCメジャーキーだと言うことです。

同じように、

Eならばその曲はEメジャーキー

B♭ならばその曲はB♭キー

Dmならばその曲はDmキー

F♯mならばその曲はF♯mキー

である可能性が高い、と言うことです。

「可能性が高い」としたのは、アレンジによっては、最初と最後のコードにⅠ度以外のコードを持ってくる事もあるから、ですね。

(※途中で転調、移調している場合もありますし)

まあでも、それなりの割合で、最初と最後にはⅠ度のコードが来ます。

と、言うことで課題曲“Photograph ”の最初のコード、聴き取れましたか?

どうにかこうにかして聴き取るとわかりますが、最初のコードは『A』ですね。

先ほどの論理でいくと、この時点で、『“Photograph ”はkey=Aかな?』と思っててOKということになります。(※まだ確定ではないですが)

で、このまま普通に頭から耳コピしていっても良いんですが、今回は曲の終わりのコードを先に聴き取ってみましょう。

・・・・・・。

はい。終わりのコードも『A』でしたね。

これはkey=Aである可能性が非常に高い、と。

と、言うことで、key=Aという仮説が立ったので、それに伴い、基準スケールは『Aメジャースケール』であるという事も予想できますね。

いつものダイアトニックコード表を書き出してみましょう。

key=A ダイアトニックコード

Ⅰ、A(AM7)

Ⅱ、Bm(Bm7)

Ⅲ、C♯m(C♯m7)

Ⅳ、D(DM7)

Ⅴ、E(E7)

Ⅵ、F♯m(F♯m7)

Ⅶ、G♯m(♭5)(G♯m7(♭5))

曲中に出てくるコードが、これらと一致すれば、Aキーであることが確定します。

続いて最初のコードと同じように、頭からコードを聴き取っていきます。

すると次の2小節目では『F♯m』が出てきますね。

F♯mは先のダイアトニックコード表にもありますね。

Ⅰ、A(AM7)

Ⅱ、Bm(Bm7)

Ⅲ、C♯m(C♯m7)

Ⅳ、D(DM7)

Ⅴ、E(E7)

Ⅵ、F♯m(F♯m7)

Ⅶ、G♯m(♭5)(G♯m7(♭5))

もう『keyはAで決定かな?』と思うかもしれませんが、実は、AとF♯mの両方を含むkeyが他にもあるので、まだ確定ではありません。

続いて3小節目。聴き取ってみると、2拍ずつでのチェンジで、D→Eと続きます。

はい。この時点でkey=Aであることが確定しました。

Ⅰ、A(AM7)

Ⅱ、Bm(Bm7)

Ⅲ、C♯m(C♯m7)

Ⅳ、D(DM7)

Ⅴ、E(E7)

Ⅵ、F♯m(F♯m7)

Ⅶ、G♯m(♭5)(G♯m7(♭5))

実際のところ、コードを3つ聴き取れば、多くの場合keyの判別は終了します。

2つだと、先ほどお話したように、まだ他のkeyとコードが被っていることがありますので。

(※4和音の場合は2つでもわかりますし、その他の要素からわかる事もありますが)

さて、keyがわかったので、もう残りを聴き取るのは簡単ですね。

Aキーのダイアトニックコードの中から、聴こえてくるものに当ててみて確認すれば良いだけですからね。

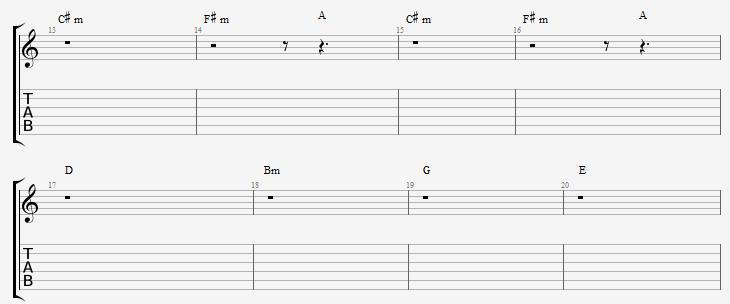

と、いうことで、この曲のコード進行は以下の様になっています。

※Aパート

※Bパート

基本的にはこの2つの進行だけですね。

最初のAパートと、曲の終盤に特定の箇所をリピートする場所がありますが、その辺りと、全体の展開は、楽曲を聴いて対応してください。

見ての通り、ほぼAキーのダイアトニックコードで構成されています。

1つだけAキー以外のコードとして、『G』が出てきますが、これは『♭Ⅶ』のコードを使うちょっとしたアレンジですね。

そこについては、細かい話は置いてといて、今は、「こういう手法があるんだな」くらいに思っていてもらえればOKです。

耳コピに慣れていないうちは、この曲のようなシンプルな曲で訓練してみるとスムーズに耳を鍛えていけるでしょう。

では、今回は以上になります。

ありがとうございました。

大沼

この記事へのコメントはありません。