【vol.33】インターバルの位置関係を、目でも覚える

(※この記事の講座を含む、現在プレゼント中の教材(総数10講座~、合計1000p~)は、こちらのページから完全無料でダウンロードが可能です)

こんにちは、大沼です。

さてさて、ここ最近続いていたインターバルの基本も、今回と次回でひとまず終わります。

慣れないうちは、考えるのに時間がかかったり、ローマ数字が読みづらかったりで、結構大変でしょう。

僕もこの辺りを勉強し始めた頃は、何をするにも時間がかかっていた記憶があります。

楽曲の分析をする時は、その曲のキーのダイアトニックコードを全部紙に書き出して、一つ一つ確認しながら練習してましたからね。

やはり不慣れなものを扱う時は、それなりの労力が必要になってきます。

ただ、キーとコード、インターバルのそれぞれの関係性がわかっていないと、これまで覚えてきたスケールやらなんやらをちゃんと活用することが出来ません。

ギター上達に対する向上心が高く、勉強熱心な人の中には、実は

『スケールやコードはそれなりに覚えているけど、使い方がわからない』

みたいな人が結構いたりします。

(※特に独学でやっている人に多い気がしますね)

その使い方がわからない原因は、今、この講座で学んでいるような知識と覚えているスケールやコードが結びついていないからです。

大きく捉えるならば、

『楽曲を構成している要素との関係性がわからないから』

とも言えますね。

そのせいで、せっかく覚えたものも生かせない、と。

この辺りの「使い方」の部分は、今までの知識を総括した実戦的な内容になります。

なので基本的な理論の部分をある程度やってしまわないと、話を進められないんですね。

ここがもう少しでひと段落するので、その後、実戦に入っていきましょう。

と、言う事で、今回やることは、

『これまで勉強していたインターバルを、指板上でどの様に見たらよいのか?』

についてです。

前回までの内容とはちょっと違い、考える、と言うよりは単純に覚える作業ですね。

『トニック(やルート)を設定したら、その音から見て、指板上のどこにどのインターバルがあるのか?』

これをさらっと覚えてしまいましょう。

と、言う事で、まずは、トニックやルート音として、スケール、コードの両プレイ時に基点とする、5、6弦上のインターバルから見ていきます。

この位置感覚を身につける事により、key、ダイアトニックコード、ダイアトニックスケールをスムーズに把握できるようになりますので。

いつものように、基準音をC音に設定して、key=Cで考えていきましょう。

把握するインターバルは、メジャーキーならばメジャースケールのインターバルになるので、tonic(1st)、M2nd、M3rd、P4th、P5th、M6th、M7thの位置になりますね。

まず、基準となるC音(今回のtonic)の位置として、一番最初に思いつくであろう場所は、5弦3フレットと6弦8フレットの位置ですね。

この2箇所のどちらからみても、メジャースケールのインターバルのそれぞれの位置をパッと判別できるようになりましょう。

と、言う事で指板図はこちらです。

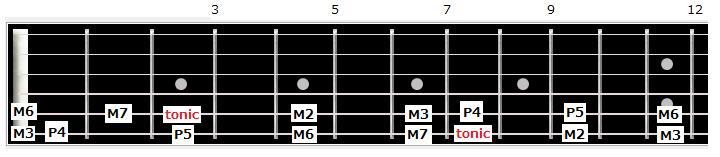

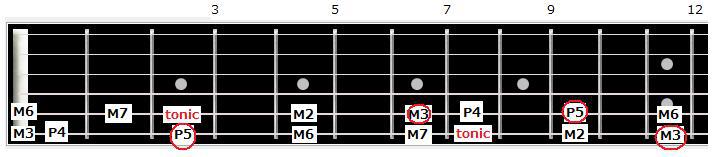

図、5、6弦上のCメジャースケールのインターバル

ある音をトニック(ルート)とした時、全体の基本的な位置関係はこのようになりますね。

これを覚えて、弾きたい音をパッと弾けるようにする、と言うことです。

現時点でも、ギターを弾き始めて一番最初の、基本的なコードを覚えていく時の名残で、ある程度はすぐにわかるのではないかと思います。

とは言え、いきなり図を出されて「さあ覚えましょう」と言われても、中々大変なところもあると思うので、いくつか覚え方のポイントを挙げていきますね。

まずは単純に、一番わかりやすいのはM2ndの位置でしょう。

これはトニックの2フレット先なので簡単です。

次にトライアドのトレーニングで覚えた、M3rdとP5thの位置。

この位置関係は超重要なので、早めにマスターしておきましょう。実際の演奏でもよく使います。

これらを踏まえた上で、残りのインターバルは、M7thはトニックの1フレット左(半音下)ですし、P4thはM3rdの隣(音上)もしくはトニックの真下、M6thはP5thとM7thのちょうど中間にあります。

後、P5thはトニックの真上(低音弦側)とも見る事が出来ますね。

こんな感じで、ハッキリ言ってしまえば覚え方は自由です。

これらの位置を基準に見て、

覚えたインターバルのそれぞれの音をルートにした場合、メジャーキーのダイアトニックコードとしては、どんなコードが構成されるのか?

これと結びつけばOKです。

(※例えばCキーで、M2ndのD音をルートにした場合のダイアトニックコードはDm7(Ⅱm7)というように、位置とコードの種類がわかること)

先ほども書きましたが、このインターバルの位置の覚え方は自由です。

普段のスケールトレーニングの最中でも1音ずつ確認しながら練習していけば段々とわかってきますし、実際の曲を弾きながら覚えてもいいですね。

以前やった、Let it beなどはちょうど良いサンプルでしょう。

この様なインターバルの位置関係は、最終的には全弦で覚えるのですが、まずは基準として見やすい5、6弦から覚えていきましょう。

全弦で覚えるのは大変そうに感じるかも知れませんが、ギターの構造上、1オクターブ上のポジションが視覚的にわかりやすいので、そこまで苦労はしません。

その理屈でいくと、今の段階でも、5、6弦を覚えれば、オクターブ上の3、4弦のインターバルの位置がある程度わかるはずです。

こんな感じで、ギターの構造を理解して複合的に考えていくと、効率よくマスターできますね。

後はやはり継続です。

1日1回でも良いので、インターバル把握のトレーニングを行っていれば、単に音の並びに1~7までの番号(とアルファベット)が振ってあるだけなので、意外とすぐに覚えられたりしますから。

それでは、今回は以上になります。

ありがとうございました。

大沼

この記事へのコメントはありません。