【vol.13】トライアドだけでコード進行に対応してみる

(※【人生で一番最初に読むギターと音楽の教科書】テキスト全編を含む、現在配布中の無料教材(総数1000p以上)のダウンロードはこちらのページから可能です)

どうも、大沼です。

早いもので、この講座が始まってからある程度の期間が経ちましたね。

講座の数字自体はまだvol.13ですが、公開したテキスト全体ではもう17回を超えています。

今までやったことをまとめると、

・メジャーペンタの5ポジションを覚える

・マイナーペンタの5ポジションを覚える

・スケール(とコード)のトニック(root)、3rd、5thの位置を覚える(メジャーとマイナー)

・トニックとルート音の意味の違いを覚える

・メジャートライアドのフォーム(1つの基本形と2つの展開形)を覚える

・マイナートライアドのフォーム(1つの基本形と2つの展開形)を覚える

・実戦譜例をいくつか

と、まあ、結構な量をこなしています。

最初のテキストから「全部やっているよ」と言う人は、この講座を始める前とは、見える世界がかなり変わって来ているのではないかと思います。

この講座の主旨は、

『ギタリストと言う名の音楽家としての成長』

でしたね。

でも、実はもうすでに、上に書いた、今までやってきたことを覚えているあなたは、特に知識面では日本でギターを弾いている全人口のかなりの上位にいます。

これは大げさに言っているワケではなくてマジです。

楽器店で試奏をしている人だったり、スタジオでギターを弾いてる人だったり、適当にライブを見に行ったり、youtubeの演奏動画を見たりして、よーく観察すればわかると思います。

ペンタの5ポジションすら覚えていない人がほとんどですから。

これまでは、「効率の良い、知識の覚え方」みたいな内容が多かったのですが、前回、ジミヘンのプレイで学んだように、そろそろ、そこら辺でギターを弾いている人とは一線を画すような、『テクニック』の話も盛り込んでいきます。

『テクニック』と書くと、超絶プレイでもするのか?と感じるかもしれません。

(もちろんそれも『テクニック』のうちの1つですよね)

意味としてはそれも含むのですが、

『本当に音楽の知識があって、「上手い」と言われる人達はどんなことに気をつけているのか?』

そういう要素の話をしていく、と言うことです。

“速弾きがスゴイ”なんていうのは、大なり小なり、素人が見てもわかるモノです。

僕がこの講座で、あなたにわかるようになって欲しいのは、同業のギタリストから見ても「おっ、この人わかってんなー。上手いなー。」と思われるような、そんなポイントです。

“上っ面”だけじゃなく、“本質”を見ることが出来るようになってほしいんですね。

それがわかる人が、僕のお話ししている『ギタリストと言う名の音楽家』です。

そしてもう、あなたはそのレベルに足を踏み入れていますし、この講座を続けていけば絶対に良いプレイヤーになれます。

今学んでいる知識は、マスターしてしまえば一生使える知識です。

これを学んでいくことによって、今後、生きている間ずっと、ギターを弾く上で困ることがほとんどなくなります。

例えば僕自身の話で言えば、音楽学校に入った辺りから、バンドスコアと言うものを、ほとんど見なくなりました。

なぜなら、

“自分で耳コピして譜面を書いてしまったほうが、曲を覚えるスピードも、プレイの内容を理解する事も、スコアを見るよりも圧倒的に早い”

からです。

これはおそらく、全てのプロが思っていることでしょう。

(聞いたことないですが笑。でも仲間とスコアの話なんてした事がありません)

一定以上、音楽的な知識を身につけて、それを扱うのに慣れてくるとわかるのですが、バンドスコア(と言うかTAB譜)だと楽曲が非常に把握しづらいんですよね。

これは、楽曲の全体像が掴みにくいのと、細かく奏法が指定されている(TAB譜と言う名の)図を見せられているからだと思うのですが。

今、この講座で学んでいる様なことが理解できていると、その曲を実際に聴けて、コードとキメのみの全体譜でもあればそれだけでその曲が弾けてしまいます。

なにも、この講座を読んでくれている人全てに「そういうレベルを目指せ!」とは言いませんが笑、今現在よりは、確実にレベルアップできることをお約束します。

では今回は”The Police(ポリス)”の『 Roxanne(ロクサーヌ)』という曲を題材に、トライアドの使い方のアイディアと、歯切れのいいストロークのテクニック、左手のサウンドコントロールについて学んでいきましょう。

原曲はこちら。

The Police – Roxanne

http://youtu.be/3T1c7GkzRQQ

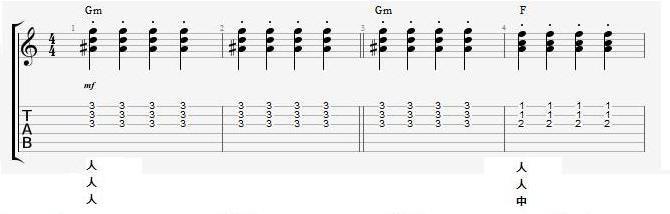

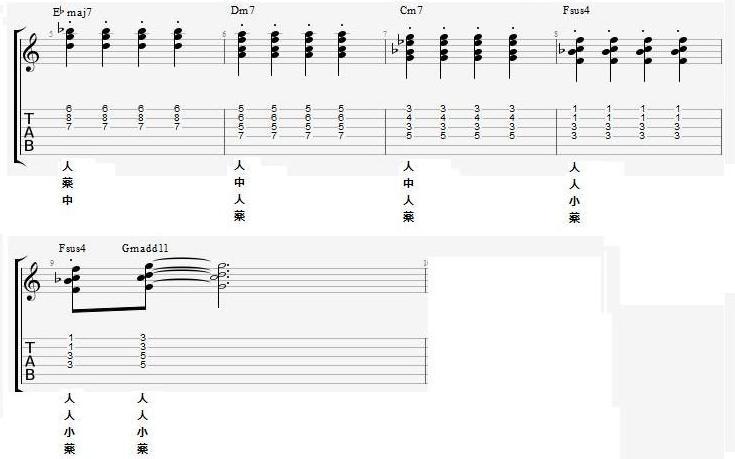

譜例 The Police – Roxanne 0:00~

※万が一、リンク先の動画が削除されている場合は、音源を購入するか、曲名等で検索してください。

さて、新しい曲やフレーズを練習し始める時、多くの人はいきなりタブ譜を見てギターを弾き出しますが、その前に1つやることがあります。

それは、コード進行の確認です。

「練習」というものは、上手くスムーズにその動作をこなせるようになるまでそれを繰り返す、という作業ですよね?

一応、タブ譜だけをみて練習をしていても、その曲を弾けるようにはなります。

しかし、今練習しているプレイが、いったいどういう論理に基づいて演奏されているのか?がわかっていないと、ギタープレイから学べるアイディアを、その曲を弾いている時以外に他で使うことが出来るようになりません。

楽器演奏というのは、基本的に、コード進行に合わせて行われています。

なので、まずはコード進行を確認するのです。

そうして、コード進行とギタープレイを照らし合わせて、分析してから、その動作を繰り返す「練習(反復練習)」に入るのです。

タブ譜だけを見て、ただフレーズを丸暗記して練習し続けるのと、ちゃんと「今自分が、どんなコード進行に対応している、どんなアイディアのプレイを演奏しているのか?」を理解して練習するのとでは、圧倒的に後者の方が上達が早いのは誰の目にも明らかですよね?

と言うことで、そのコード進行とギタープレイの分析からいってみましょう。

まず、1小節目から4小節目までは、わかりやすく、GmとFのコードのトライアドですね。

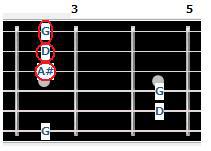

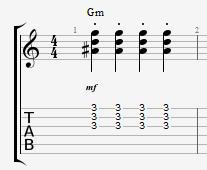

図、Gm

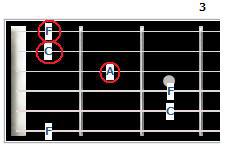

図、F

これは今まで散々やってきたことなので、すぐに理解できると思います。

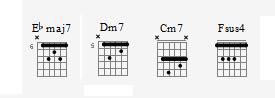

次は5~7小節目。

押さえているコードは、譜面の頭に書いてあるコードフォームが元ですね。

この5~7小節目は原曲では7th(セブンス)系のコードで弾かれていますが、アイディアとして、例えば1~4小節目のように、単純なトライアド的にこう弾いても良いわけです。

これは原曲の7th系のコードに比べて、一番シンプルなトライアドそのまんまにした形ですね。

同じコード進行でも、曲調やその時の全体のアンサンブルによってこういった選択肢が頭に浮かべば、状況に合わせて柔軟に対応することができます。

最後の8~9小節目はそのまま書いてある通り、Fsus4⇒Gm11(Gm add11)の進行です。

ここは理論的にアレンジを解説できるんですが、まだその下地となる知識は講座でやっていないので解説は後々。

現段階で、この譜例から学べることはいくつかありますが、その内の1つに、

「コード進行で指定してあるコードのフォームを、全て押さえて鳴らさなくても良い」

ということが挙げられます。

例えば、Gmがありますね。

普通にGmのコードを弾くとなったら、6弦から1弦までを人差し指で押さえたバレーコードを思い浮かべる人が多いと思います。

しかしこの曲では、3弦~1弦の3本しか鳴らしていません。

同じGmでも、6弦から1弦まで全ての弦をセーハして鳴らすのと、3弦~1弦の3本だけを鳴らすのでは、ニュアンスが大きく変わります。

このRoxanne は、“軽快でタイトな(引き締った)”リズムフィールの曲ですよね?

それなのに、バレーコードをそのまま押さえて6本の弦全てをジャンジャンやってしまっては、リズムフィールが重くなってしまうわけです。

アンサンブル的にも、ギターの他にベースがいてベースラインを鳴らしてくれていますし。

The Policeは基本的にギター、ベース、ドラムのトリオですが、バンドの編成によっては他にキーボードがいたりするわけです。

そういった、ギター以外にも、ギターと比較的近い帯域で音を出している楽器がいる時は、ギタリストは律儀にコードフォームを書いてある通りに押さえて、全弦の音を弾く必要はないのです。

特に、ベースシストがいる時に、ギターがコードのベース音を鳴らすかどうか?という判断を迫られる時はかなり多いです。(バンドの編成が大きい時などは特に)

この辺りは、正解と言うものは無いので、その場その場の判断で色々と試してみて、しっくりくるものを選びます。

今回のRoxanne で取り上げたフレーズでは、主に4~1弦を使っていますね。

ギターで言うと、5、6弦のような、太い弦になればなるほど、出てくる音は重くなるわけです。

そういったことを考慮しての、4~1弦をメインに使ったギタープレイです。

(元ネタは、レゲエスタイルのギターカッティングでしょう。)

これらのことをまとめると、

“ギターはバンド編成や曲調などによって、コードの構成音の一部を鳴らすだけでも良い場合がある”

(むしろそうしたほうが良いときも多々あります)

と、いうことが挙げられますね。

逆に、アコギ一本で弾き語り、とかだったら、バレーコードでフォーム全てを押さえて、ジャッ、ジャッ、ジャッ、ジャッとやっても良いです。

弾き語りならばベースも何もいませんからね。

さて“新しい曲を学ぶ時の、ギタープレイの分析”を試しにやってみましたが、いきなりここまで分析するのは難しいと思います。

ですが、こういったことも、やっていけば段々と出来るようになります。

この「分析力」みたいな力を担保するのは、主にこの講座で学んでいるような知識と、さらに一番大切なのが「楽曲全体やプレイをしっかりと聴く」と言う部分です。

具体的に気をつけるポイントは様々ですが、ギターに関して言えば、まず最初は、「そのフレーズはどんな風に聴こえるのか?」を明確にすることですね。

(そして「それはどうやったら出来るのか?」に続く)

そういった部分も、この講座で引き続きやっていきますので、上手い人はどういうところを聴いているのかを確認しながら、一歩ずつ上達していきましょう。

さて、実は今回はまだ終わりません。

次は、Roxanne でのストローク(カッティング)の、テクニック的な部分について解説していきます。

もう一度、譜面をみて、コードを押さえる指使いを確認してみましょう。

押さえてみるとわかると思いますが、譜面に表しているパートは全て、基本的にはネックを握りこむ「ロックフォーム(シェイクハンドグリップ)」になっています。

(※手の大きさの関係や、他のフォームでもミュートが可能なら、必ずしもシェイクハンドグリップにこだわる必要はありません。)

この時、鳴らさない弦は、6弦が主に親指、5弦~4弦が主に人差し指で、届けば他の指(親指、もしくはその他の余っている指)も使ってミュートすることになりますね。

そして全ての音符にスタッカートがついています。(最後以外)

原曲を聴けばわかりますが、このフレーズは「キャッ、キャッ、キャッ、キャッ、」というコードカッティングの繰り返しです。

ここが重要なのですが、この「キャッ、キャッ、キャッ、キャッ、」とコード音を短く切る行為は、基本的にはほぼ全て左手で行います。

コードを鳴らしたら、弦を押さえている左手を緩めて、フレットから弦を離す行為だけで音を短く切ります。

右手の手刀部で弦に触って音を切るのことは、絶対にダメとまでは言いませんが、しない方が雰囲気がでます。(特にこの曲では)

やはり、右手は常に振り続けてください。

左手だけでコード音を切るのと、右手でコード音を切るのとでは、音が途切れるときのニュアンスが変わります。

(試しに両方でやってみましょう)

ということで、この曲(譜面のパート)では、左手のみで音を上手く切る事を意識しましょう。

(※youtubeでライブ映像などを検索して、アンディ・サマーズの手の動きを確認してみてください。

参考ライブ映像→https://youtu.be/6lQlajFq3cE)

次に、右手のストロークなんですが、これも鋭く振りつづけ、かつ、出来るだけ鳴らすべき弦のみを狙ってピッキング(ストローク)します。

要するに、GmやFの時の1~3弦だけを押さえているときは、極力1~3弦のみにピックを当てる様に手を振ります。

(1~4弦を押さえるフォームなら1~4弦のみ)

しかし右手は、最低でも全弦を鳴らせるくらいの幅で、大きく(と言うよりは鋭く)振るのです。

(この辺りもライブ映像を参考にしてください)

これは慣れていないと難しいかもしれません。

でもそうしないと、この曲(ギタープレイ)のニュアンスは出ないのです。

譜面を見てもらえればわかると思いますが、こうではなく、

こうです。

ここ、ニュアンスを出すのに、非常に重要なポイントなので注意してくださいね。

弾き比べてみればわかりますので。

高音弦のみを狙って弾くと、「キャッ、キャッ、キャッ、キャッ、」という軽快なニュアンスになりますが、そこに低音弦のブラッシング音が入ってしまうと、「ズジャッ、ズジャッ、ズジャッ、ズジャッ、」と言う感じで、ギターサウンドが少し重たくなります。

そうしてしまうと、曲のリズムフィールが死にます。

もちろん、100%鳴らす弦だけをストロークしなくてはいけないと言うわけではなく、多少はミュートしている低音弦側の弦に当たっても良いのですが、極力、押さえている弦だけを狙います。

こういったストロークのコントロールも出来るようにしておきましょう。

最初は難しいかもしれませんが、慣れたら自然にできるようになりますので。

さて、今回話したようなところを、聴き取ったり、考えたりできるかどうかは、『上手い人』とそうでない人を分けるポイントになってきます。

「細かいなぁ」と思うかも知れませんが、その細かいところが重要なのです。笑

その『細かいところ』を、いつまでたっても聴き取れないから、気を付けないから、本当の意味で『上手く』なれない、ということですね。

上手いプレイヤーになるためにも、この様な細部を意識して、音楽を聴いたり練習したりしていきましょう。

そして、そういった部分が聴き取れれば聴き取れるほど、日常で音楽を聴くことが自体が楽しくなります。

レベルの高い人のやっている、Coolな事がわかるようになりますからね。

では、今回は以上になります。

ありがとうございました。

大沼

この記事へのコメントはありません。